淨土真宗とは

親鸞聖人と本願寺教団

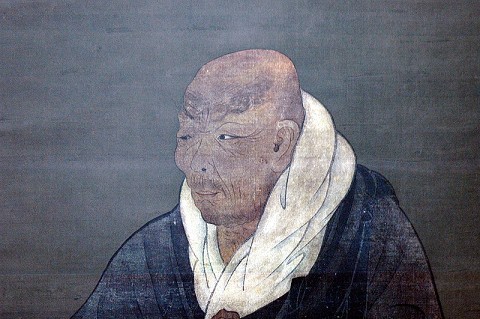

親鸞聖人は承安3年に誕生し、9歳で出家の後、比叡山で学問修行に励み、29歳で師源空の導きによって雑行をすてて本願に帰依された。35歳で越後に流罪となった後、恵信と共に関東に移って念仏の教えを弘め、晩年は京都で著述に力を注ぎ、弘長2年90歳で往生された。

上人の滅後、その息女覚信は、聖人の遺弟たちと共に、京都東山大谷に廟堂を建て、聖人の遺骨と影像を安置した。やがてその廟堂が本願寺となり、宗門の礎が築かれていく。

爾来、本願寺は諸国門徒の帰向の中心となり、さらに宗門の本山として崇敬されるに至った。宗門の伝灯は、宗祖の孫である第2代宗主如信から第3代宗主覚如に受け継がれ、以降宗祖の子孫を宗主として次第相承されてきた。

第8代宗主蓮如の時に教線が拡大され、第11代宗主顕如の時には本願寺の寺基が京都堀川六条に定められて現在に至っている。今日、その教線は世界の各地にひろがった。このように宗門は多くの人々の懇念によって支えられ、法灯を伝承された歴代宗主のもと、念仏の法が受け継がれているのである。

(浄土真宗本願寺派宗制 第4章 歴史より)

浄土真宗の教章 (私の歩む道)

宗 名 浄土真宗

宗 祖 親鸞聖人

(ご開山) ご誕生 1173年5月21日

(承安3年4月1日)

ご往生 1263年1月16日

(弘長2年11月28日)

宗 派 浄土真宗本願寺派

本 山 龍谷山 本願寺(西本願寺)

本 尊 阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)

聖 典 ・釈迦如来が説かれた「浄土三部経」

『仏説無量寿経』『仏説観無量寿経』『仏説阿弥陀経』

・宗祖 親鸞聖人が著述された主な聖教 『正信念仏偈』(『教行信証』

行卷末の偈文)『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』

・中興の祖 蓮如上人のお手紙『御文章』

教 義 阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏を申す人生を歩み、

この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に還って

人々を教化する。

生 活 親鸞聖人の教えにみちびかれて、阿弥陀如来のみ心を聞き、念仏を称

えつつ、つねにわが身をふりかえり、慚愧と歓喜のうちに、現世祈祷など

にたよることなく、御恩報謝の生活を送る。

宗 門 この宗門は親鸞聖人の教えを仰ぎ、念仏を申す人々の集う同朋教団で、

あり人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝える教団である。それによっ

て、自他ともに心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献する。

(2008(平成20)年4月15日改正)

浄土真宗の生活信条

一、み仏の誓いを信じ 尊いみ名をとなえつつ 強く明るく生き抜きます。

一、み仏の光をあおぎ 常にわが身をかえりみて 感謝のうちに励みます。

一、み仏の教えにしたがい 正しい道を聞きわけて まことのみのりをひろめます。

一、み仏の恵みを喜び 互いにうやまい助けあい 社会のために尽くします。

浄土真宗の仏事作法

念仏者・聞法

浄土真宗は聞法(もんぼう)を大切にします。お寺をはじめ、いろいろな法座で教えを聞くことで仏さまのお心を知り、わが身の姿を知らされます。

一年に一度は本山や別院に、月に一度は近くの寺院に、一日一度はお仏壇にお参りしましょう。

日常勤行(おつとめ)

浄土真宗の門徒として、蓮如上人の頃から朝晩のお勤めとして「正信偈」と「和讃」六首を繰り読みする習慣があります。

お勤めが終わったら、蓮如上人の「御文章」を拝読します。そのあと、「領解文」や「浄土真宗の生活信条」を唱和したりします。

「正信偈」は「正信念仏偈」といい、親鸞聖人が浄土真宗の真髄を簡潔にまとめて説かれた偈(うた)で主著「教行信証」の行巻に説かれてあります。「和讃」は親鸞聖人が如来の徳を讃え、本願に遇うことができたよろこびをうたいあげられた和文の讃歌で三百数十首あります。

お仏壇

お仏壇は朝の礼拝、夕べの感謝と日常のお勤めをする大切な場所です。お仏壇は亡くなった家族や先祖を祀るためではありません。ですから誰かが亡くなるまでお仏壇を迎えないという迷信に迷う必要はありません。

ご本尊は中央に阿弥陀如来の御尊像または六字尊号を安置し、右脇掛に帰命尽十方無碍光如来の十字尊号または親鸞聖人御影、左脇掛に南無不可思議光如来の九字尊号または蓮如上人御影を安置します。

荘 厳

ご本尊を中心としたいろいろの「おかざり」のことで、平常の場合と報恩講・年忌法要などの仏事によって違いがあります。

平常は、仏壇の上段の上卓(うわじょく)に、左から華瓶(けびょう)・御仏飯・ロウソク立と火舎(かしゃ)・御仏飯・華瓶を置きます。(御仏飯を除いて四具足)華瓶には樒(しきみ)など青木を用います。上卓が狭い場合は、華瓶・御仏飯・華瓶とします。

仏壇の中段の前卓(まえじょく)には、左に花瓶(かひん)、香炉を真ん中に、ロウソク立を右に置きます。(三具足)

報恩講など特別の場合、前卓は左から花瓶・ロウソク立・香炉・ロウソク立・花瓶と置きます。(五具足)そして上卓と前卓には打敷を掛けます。

四具足(上卓)

五具足(前卓)

焼香の仕方

金香炉には炭を入れ焼香し、土香炉には線香を二つまたは三つ折りにして横に寝かせます。座って焼香する場合、焼香机の前で一礼し、座って香合の蓋を取って右端に掛け、香を一回だけつまんで焼香します。合掌礼拝して起立し、二三歩下がって一礼して退出します。立ってする場合、すべて立った状態でします。

葬 儀

肉親をはじめ大切な方々とのお別れは、人生最期の厳粛な別離の儀式です。悲しみをとおして、如来の大悲をいただく大切な仏事です。葬儀にまつわる迷信が地方にはいろいろありますが(友引・清め塩など)、とらわれないことです。

臨終勤行(枕経)

臨終勤行は、自宅のお仏壇に向かって、この世の最後の勤行をします。亡くなった後ならば手次の住職や家族・親戚が代わって勤めます。(阿弥陀経)

通夜(つや)勤行

通夜勤行は、近親縁者が集まり、ともに静かに別れを惜しむ儀式です。近年は自宅よりも葬儀会館などで行われ、葬儀以上に参列者が多かったりしますが、夜を通して静かに過ごすことです。(阿弥陀経や正信偈など)

葬儀の勤行について

出棺勤行は、本来通夜が終わり自宅を出て火葬場に向かうときの勤行です。今では葬儀の式場で行われています。(帰三宝偈)

葬場勤行では、故人が日常勤行としてきた正信偈を勤めます。その間に参列者が焼香してお参りします。

火屋勤行は、火葬場で棺を前に読経します。(重誓偈)

収骨勤行は、火葬場で収骨の勤行をする場合にします。(讃仏偈)

還骨勤行は、遺骨が我が家に還ってきてから、自宅のお仏壇でお勤めします。(阿弥陀経)

中陰法要

中陰は命日から数えて四十九日の間のことで、その間七日目ごとに仏事をして四十九日目を満中陰とよんでいます。中陰は古代インドで今生から次の生を得るまでの中間の生のことをさし、中有ともいったようです。この間精進潔斎し読経など善根功徳を積んだのです。

浄土真宗では、念仏者は如来の本願力によって命終の即の時に浄土に往生し、仏に成らせていただくのですから、善根功徳を回向する必要はありません。この期間を仏法聴聞の期間として大切に迎えたいものです。満中陰が三ヶ月にわたるといけないというような迷信に迷わされたりしないことです。

納 骨

満中陰がすんでから適当な時期に、遺骨はお墓に納骨します。一部は手次のお寺に納骨します。また一部は本願寺の大谷本廟に納骨します。大谷本廟では祖壇納骨(親鸞聖人の御遺骨壇のそばに納骨)と無量寿堂納骨があります。詳しくは手次のお寺にお聞き下さい。

年忌法要

亡き人を偲んで、その人をご縁に、親類縁者が集まって営む年忌法要は、多くのいのちのつながりの中にあることを知らされます。法要を機縁にして仏法聴聞のご縁になることが大切です。亡き人の歩まれた道を尋ねていくことを通して、阿弥陀様の救いに出会うことができれば幸いです。

年忌のお勤めは、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十五回忌、三十三回忌、五十回忌、以後は五十年毎に行うのが一般的です。三回忌以降は数え年で数えます。